Les sept technologies clés de la transition vers la carboneutralité

Bulletin GSI de septembre 2025

Sibi Bonfils, GSI

–> Version Pdf

- Introduction

Dans l’édition 2024 de ses Perspectives énergétiques mondiales (World Energy Outlook 2024 – WEO2024), l’Agence Internationale de l’Énergies (AIE – IEA) fait, dans le chapitre Key clean energy technologies, une brève présentation des 7 technologies clés sur lesquelles s’appuie la transition vers la carboneutralité. Pour chacune d’elles, l’AIE rappelle l’état actuel de la situation en termes de contribution au mix énergétique, de capacité installée ou de part de marché et indique comment ces paramètres évoluent ou devraient évoluer suivant les trois scénarios considérés, et notamment suivant celui qui permet de réaliser la carboneutralité d’ici 2050.

Ce numéro du bulletin, centré sur ce chapitre du WEO2024, propose une synthèse illustrée de ces informations de première importance pour le choix des technologies de la transition et la détermination de leur rythme de déploiement.

- Rappels

L’AIE utilise, dans ses projections permettant de se faire une idée des futurs possibles du système énergétique mondial, trois principaux Scénarios :

- Le Scénario Politiques Déclarées (STEPS -Stated Policies Scenario) qui s’appuie sur les politiques énergétiques, climatiques et industrielles en vigueur ou annoncées par les acteurs pour dégager la trajectoire qu’est en train de suivre le système énergétique mondial. Les contributions Déterminées au niveau National (CDN), les mesures prises en faveur de l’efficacité énergétique et de l’électrification des usages participent de ces politiques. Cette trajectoire conduit à une augmentation de la température moyenne mondiale d’environ 2,4°C d’ici 2100.

- Le Scénario Engagements Annoncés (APS – Announced Pledges Scenario) qui prend également en compte les politiques actuelles et annoncées ainsi que les différents engagements de long terme pris par les États, notamment en matière de carboneutralité. Il suppose surtout que tous les objectifs nationaux en matière d’énergie et de climat, y compris les objectifs de zéro émissions nettes à long terme et les engagements pris dans le cadre des CDN, sont pleinement atteints et dans les délais. Ce scénario est associé à une trajectoire conduisant à une augmentation de la température moyenne mondiale d’environ 1,7°C d’ici 2100.

- Le Scénario Zéro Émissions Nettes d’ici 2050 (NZE2050 – Net Zero Emission by 2050) qui définit décrit la trajectoire permettant au secteur mondial d’énergie i) d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 pour limiter le réchauffement climatique d’ici 2100 à 1,5°C et ii) de répondre en même temps aux objectifs d’accès universel aux services énergétiques modernes d’ici 2030.

Ces scénarios permettent d’évaluer les conséquences des choix opérés, en ce qui concerne notamment les technologies mobilisées et leur rythme de déploiement.

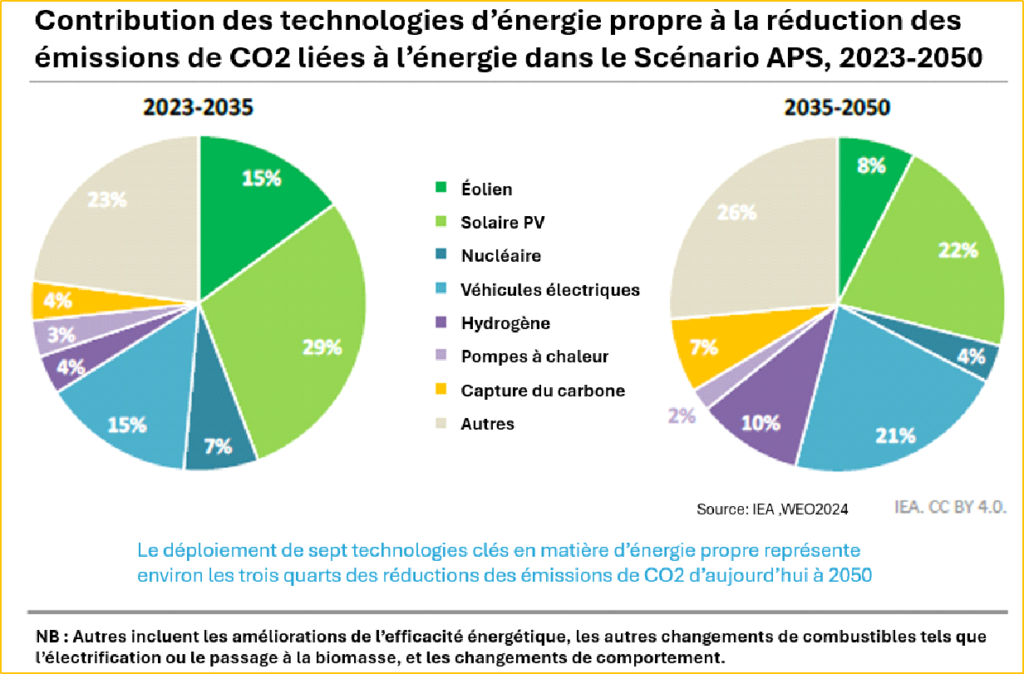

Les 7 (sept) technologies d’énergie propres considérées dans WEO2024 sont le Solaire photovoltaïque, l’Éolien, le Nucléaire, les Véhicules électriques, les Pompes à chaleur, l’Hydrogène à faibles émissions et la capture du carbone. Elles jouent un rôle clé dans la réductions des émissions de CO2 liées à l’énergie. Elles contribueraient ainsi, à elles seules, à trois quarts de ces réductions entre 2023 et 2035 et au-delà, dans le Scénario APS. La figure ci-dessous donne un aperçu de leurs contributions respectives. Cette figure montre aussi la place importante que tiendraient les autres mesure de réduction des émissions que sont, l’efficacité énergétique, l’électrification des usages et les changements de comportement des consommateurs.

Le déploiement à plus grande échelle des 7 technologies pendant la décennie en cours et les prochaines est le facteur déterminant i) de la baisse rapide de la demande en combustibles fossiles et ii) de l’atteinte de l’objectif zéro émissions nettes d’ici 2050 (NZE2050) permettant de « limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels, en poursuivant les efforts pour la maintenir à 1,5°C » comme convenu dans l’accord de Paris.

Les éléments d’information donnés ci-après en termes de capacités installées ou de parts de marché explicitent les niveaux de déploiement de ces technologies dans le cas des politiques déclarées (STEPS) ou dans celui où les engagements annoncés (APS) seraient effectivement réalisés. Ils permettent surtout de se faire une bonne idée des rythmes et des niveaux de déploiement requis pour réaliser la carboneutralité d’ici 2050 (NZE2050). Dans chaque cas, l’état actuel de la situation, la situation de départ, est rappelé.

- Solaire photovoltaïque

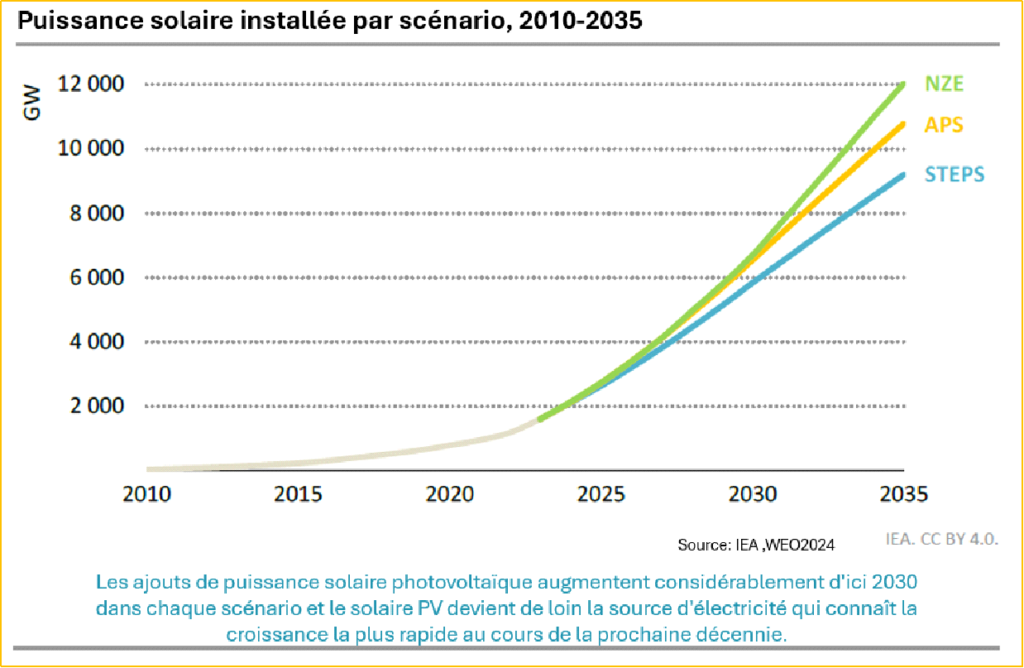

Le solaire photovoltaïque est l’un des principaux contributeurs à la réduction des émissions de CO2 du secteur de l’énergie. En 2023, les ajouts à la puissance solaire mondiale installée ont augmenté de 80%, battant un nouveau record avec 425 GW. La Chine où le déploiement du solaire photovoltaïque a été multiplié par 2,5, représentait plus de 60% de ces ajouts. L’expansion rapide du solaire dans ce pays a entrainé une réduction de 50% des coûts des modules solaires en 2022, indique l’AIE. Ce qui a notablement accru la compétitivité du solaire et stimulé son adoption dans le monde entier. En Europe et aux États-Unis, les ajouts de capacité ont été respectivement de 60 et 30 GW. Ils ont été de 70 GW pour le reste du monde.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la puissance solaire mondiale installée pour chacun des 3 scénarios. Elle doublerait si tous les engagements pris sont mis en œuvre (APS). Il faudrait cependant la multiplier par 2,5 pour mettre le monde sur la trajectoire de la carboneutralité (NZE2050).

- Éolien

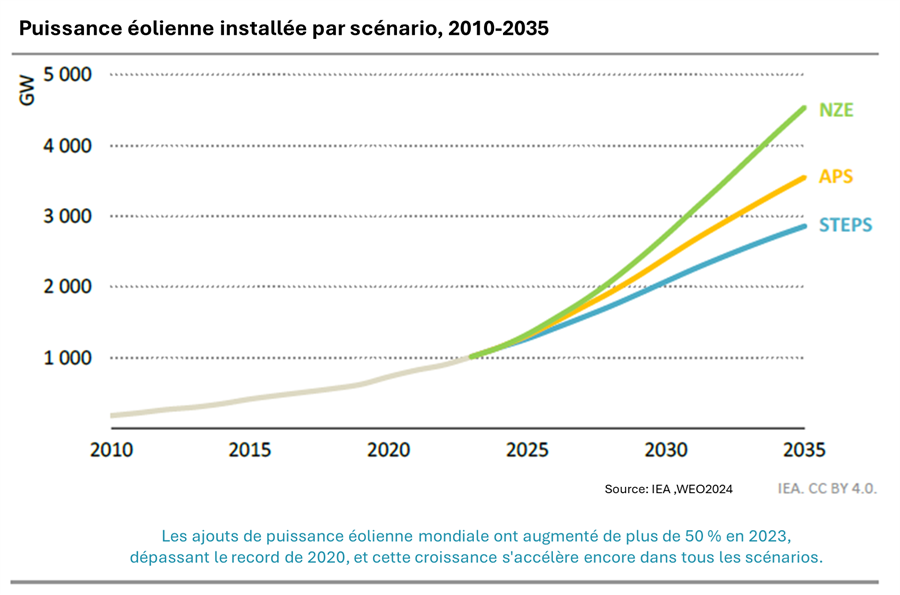

Avec une puissance installée mondiale de 1 000 GW produisant 2 300 TWh, l’éolien est aujourd’hui la plus grande source d’électricité renouvelable variable, indique l’AIE. Les ajouts de capacité ont connu une hausse de 50% en 2023, avec 116 GW dont 107 GW, soit 92%, ont été fournis par les éoliens onshore. 66% de ces ajouts, soit 76 GW, sont intervenus en Chine où la croissance est de loin la plus élevée. Avec respectivement 15 GW et 6 GW d’ajouts de puissance, l’Union européenne et les États-Unis ont plutôt connu une baisse sensible du rythme de déploiement de l’éolien. Ce rythme est entravé par les coûts du financement, l’incertitude des revenus et les retards de raccordement au réseau dans le reste du monde, notamment dans les économies en développement, précise l’AIE.

Les changements de politique en Europe visant les défis posés par la lenteur et la complexité des procédures d’autorisation ainsi que les engagements climatiques pris par plus de 60 pays sur le déploiement de l’énergie éolienne permettent d’envisager un changement de la dynamique et du rythme de déploiement. C’est ce qui ressort dans les résultats des simulations escomptent une augmentation des ajouts de capacité dans tous les scénarios, comme le montre la figure ci-dessous.

Les puissances électriques éoliennes mondiales installées dépassent ainsi 2 800 GW pour 7 500 GWh de production si les politiques déclarées (STEPS) sont effectivement mises en œuvre, faisant de l’éolien, indique l’AIE, la deuxième source mondiale d’électricité. Dans les deux autres Scénarios, APS et NZE2050, caractérisés par l’accélération de l’électrification des usages et le déploiement des énergies à faibles émissions de CO2, les puissances installées atteindraient respectivement 3 500 GW et 4 500 GW d’ici 2035. Le dernier chiffre reflète les efforts requis dans le déploiement de l’éolien pour réaliser la carboneutralité d’ici 2050.

- Nucléaire

Malgré les controverses entourant sa mise en œuvre, l’énergie nucléaire constitue une importante source d’électricité à faibles émissions de CO2 possédant des caractéristiques d’intérêt pour l’exploitation des réseaux. Elle peut fournir de la puissance de base et améliorer la stabilité et la flexibilité du réseau.

En 2023, elle a fourni 9% de l’électricité produite dans le monde, et les ajouts nets de capacité ont été de 0,8 GW correspondant i) à l’entrée ou le retour en service de 7,1 GW et ii) à des mises à l’arrêt de 6,3 GW de capacités nucléaires. Les entrées en service sont intervenues en Biélorussie, en Chine, en Corée, en Slovaquie et aux États-Unis.

En 2024, Sept (7) nouveaux réacteurs nucléaires ont été connectés au réseau notamment en Chine, en Inde, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis et en France, ajoutant 8,1 GW aux 369 GW de puissance nucléaire installée au niveau mondial. Huit nouveaux chantiers dont 6 en Chine ont démarré. Un total de 62 réacteurs d’une capacité de 75 GW sont aujourd’hui en construction, permettant d’accroître de 20% la puissance nucléaire installée au niveau mondial, ajoute l’AIE.

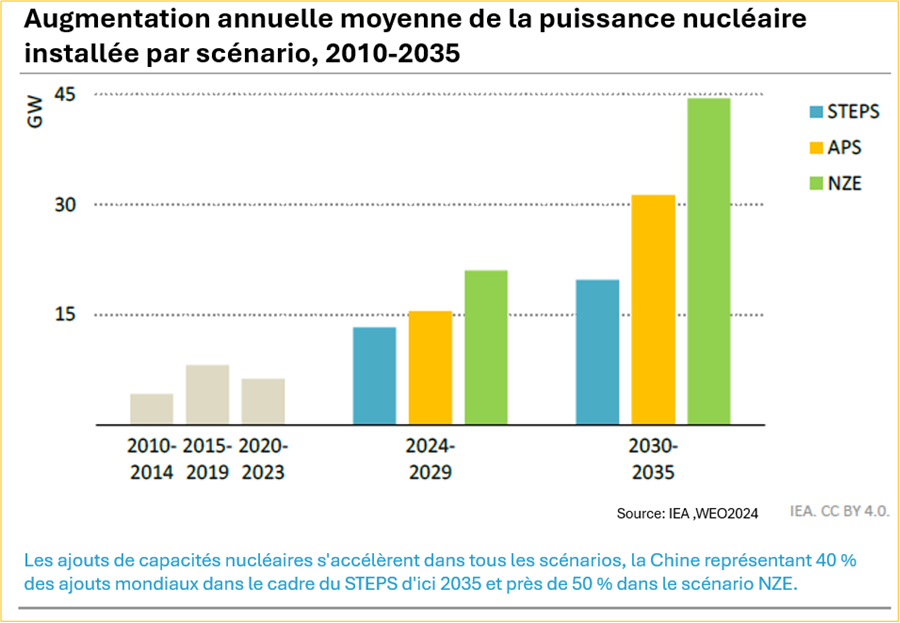

La puissance installée et la production nucléaires devraient augmenter au cours des prochaines décennies quoique plus lentement que les autres technologies énergétiques, ainsi que le montrent les projections d’ajouts annuels de capacités nucléaires dans la figure ci-dessous.

Les marchés émergents et les économies en développement seraient les moteurs de cette croissance, et tout particulièrement la Chine, qui représenterait 40 % des ajouts de capacité nucléaire mondiale d’ici 2035 dans le cas où les politiques déclarées (STEPS) seraient effectivement mises en œuvre. Ce chiffre devrait monter à près de 50 % dans la perspective du zéro émissions nettes d’ici 2050 (NZE2050), mettant la Chine en position d’être le pays possédant la plus grande puissance nucléaire installée.

Le petits réacteurs modulaires en cours de développement dans plusieurs pays (Canada, Chine, Corée, États-Unis, France, Japon, Royaume-Uni et Russie) pourraient offrir de nouvelles perspectives de diffusion du nucléaire si l’on parvient à les commercialiser avec succès à des coûts raisonnables, indique l’AIE.

- Véhicules électriques

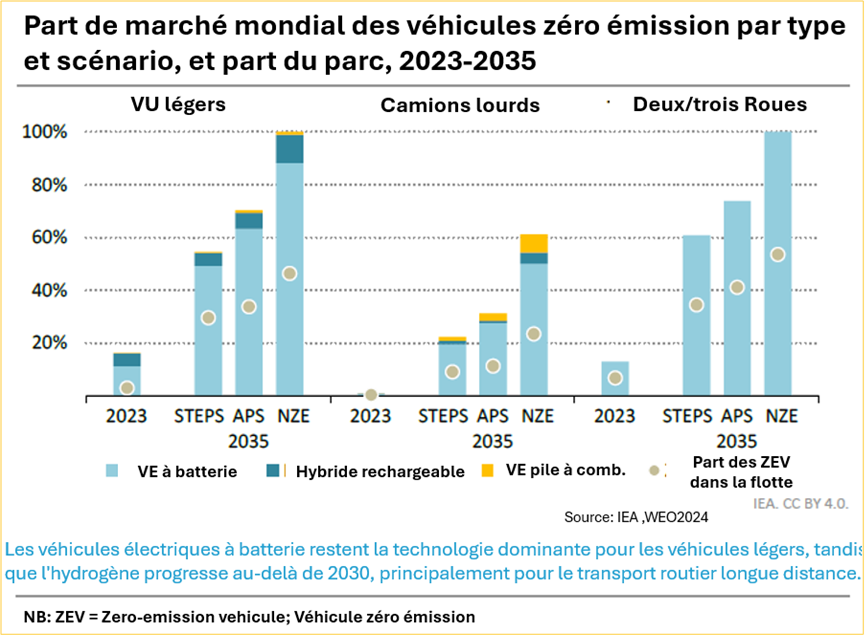

Vingt (20%) des véhicules neufs vendus aujourd’hui dans le monde sont électriques. Avec 55 millions d’unités fin 2024, ils représentent cependant moins de 5% du parc mondial. Plusieurs facteurs freinent encore leur adoption, les marges commerciales serrées, la forte inflation, la suppression progressive des incitations à l’achat dans certains pays et le manque d’infrastructures de recharge publiques, indique l’AIE. La croissance des ventes reste cependant soutenue. En 2023, elles ont atteint environ 14 millions d’unités et devraient avoisiner 17 millions en 2024. La Chine est en tête des palmarès avec une part de 60% des ventes mondiales. Les véhicules électriques devraient y constituer la moitié des ventes de l’année.

La part des véhicules électriques dans les ventes mondiales progressent dans tous les scénarios, atteignant par exemple 55% en 2035 dans le scénario politiques déclarées (STEPS). Les principaux moteurs de cette croissance, indique l’AIE, sont l’expansion rapide du marché chinois des véhicules électriques, les nouvelles réglementations de l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) aux États-Unis (Trump les maintiendra-t-il?), les normes d’émissions de CO2 dans l’Union européenne et le lancement de nouveaux modèles de véhicules électriques sur des marchés comme l’Inde, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine.

La baisse continue du coût des batteries joue un rôle important, le prix moyen mondial des cellules de batterie étant passé sous la barre des 80 USD/kWh contre 290 en 2014. Les capacités de production actuelles, de l’ordre de 2,2 TWh excèdent la demande d’aujourd’hui d’environ 750 GWh. Cela ne devrait cependant pas durer. On s’attend à une multiplication i) par 4 (quatre) de la demande d’ici 2030 si les politiques déclarées (STEPS) sont mises en œuvre, ii) par 5 (cinq) si tous les engagements annoncés le sont (APS). Dans le cas du zéro émissions nette d’ici 2050 (NZE2050) le facteur multiplicateur est de 7 (sept). Toutefois, indique l’AIE, les capacités de fabrication engagées et existantes sont proches de ce qui est nécessaire d’ici 2030 dans ce dernier scénario.

L’adoption massive des voitures électriques n’est plus hypothétique. Environ 60 % de celles qui sont vendues aujourd’hui en Chine sont moins chères que leur équivalent thermique. Ce n’est pas encore le cas en Europe et en Amérique du Nord. Mais plusieurs constructeurs prévoient le lancements de modèles moins chers dans ces régions. La baisse soutenue des coûts des batteries et l’amélioration de leurs performances (durée de vie, réduction des temps de charge, augmentation de l’autonomie) devraient y aider et de la sorte améliorer l’abordabilité des voitures électriques.

- Pompes à chaleur

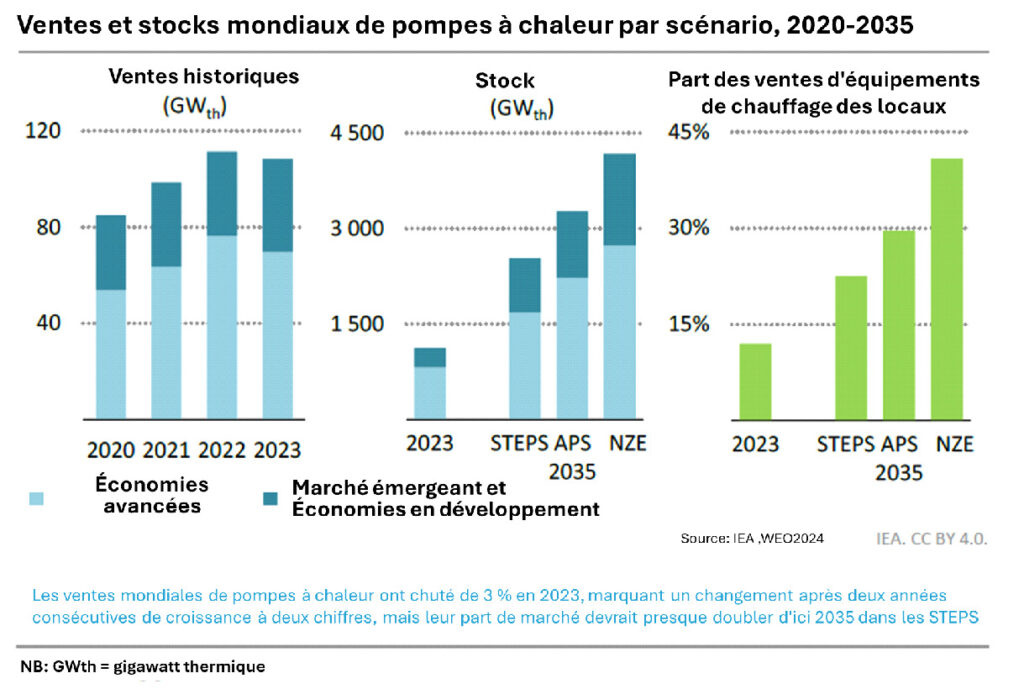

La généralisation des pompes à chaleur est le choix stratégique retenu pour chasser les combustibles fossiles des systèmes de chauffage domestique. Elles représentent aujourd’hui 12% des ventes de ces systèmes à l’échelle mondiale, dépassant leurs équivalents à base de fossiles sur certains marchés, comme en France ou aux États-Unis.

Leur part de marché double dans les politiques déclarées (STEPS d’ici 2035. Elles atteindrait 30% si les engagements annoncés (APS) sont mis en œuvre. Il faut cependant la monter à 40% pour réaliser le zéro émissions nettes d’ici 2050 (NZE2050).

La réalité d’aujourd’hui est moins rose cependant, les ventes de ces appareils ayant baissé de 3% sur le plan mondial en 2023, malgré les 12% de croissance en Chine. Cette baisse est due, indique l’AIE, à plusieurs facteurs comprenant « la baisse des prix du gaz naturel par rapport à leurs pics de 2022, les changements de politiques et de subventions dans certains grands pays, la baisse de la construction de nouveaux bâtiments et l’aversion générale des consommateurs pour les produits coûteux, dans un contexte de taux d’intérêt et d’inflation élevés ».

Plusieurs raisons militent néanmoins en faveur de la remontée de la vente des pompes à chaleur dans les années à venir. La première, indique l’AIE, est que leur « déploiement à grande échelle dans diverses applications peut contribuer à atteindre les objectifs climatiques ». A cela s’ajoute le fait i) qu’elles deviennent de plus en compétitives sur leur cycle de vie face aux chaudières à gaz, même sur des marchés ou les prix du gaz sont relativement bas, et II) qu’elles font aujourd’hui l’objet de plusieurs annonces d’investissement et de soutien financier, pour en développer les capacités de fabrication.

Malgré tout, les prix d’achat élevés restent un obstacle à leur déploiement à grande échelle, surtout pour les ménages à moyens et faibles revenus. Des mesures d’accompagnement ciblées (politiques publiques de subvention, réforme des tarifs du gaz et de l’électricité, formation des installateurs) restent nécessaires pour réussir leur déploiement à l’échelle nécessaire.

- Hydrogène

L’hydrogène est considéré comme le vecteur énergétique de la transition pour les secteurs difficiles à décarboner comme l’industrie lourde ou le transport longue distance (aérien, maritime, poids lourds). Il peut aussi être mis à contribution dans le stockage des énergies renouvelables variables pour l’équilibrage des réseaux.

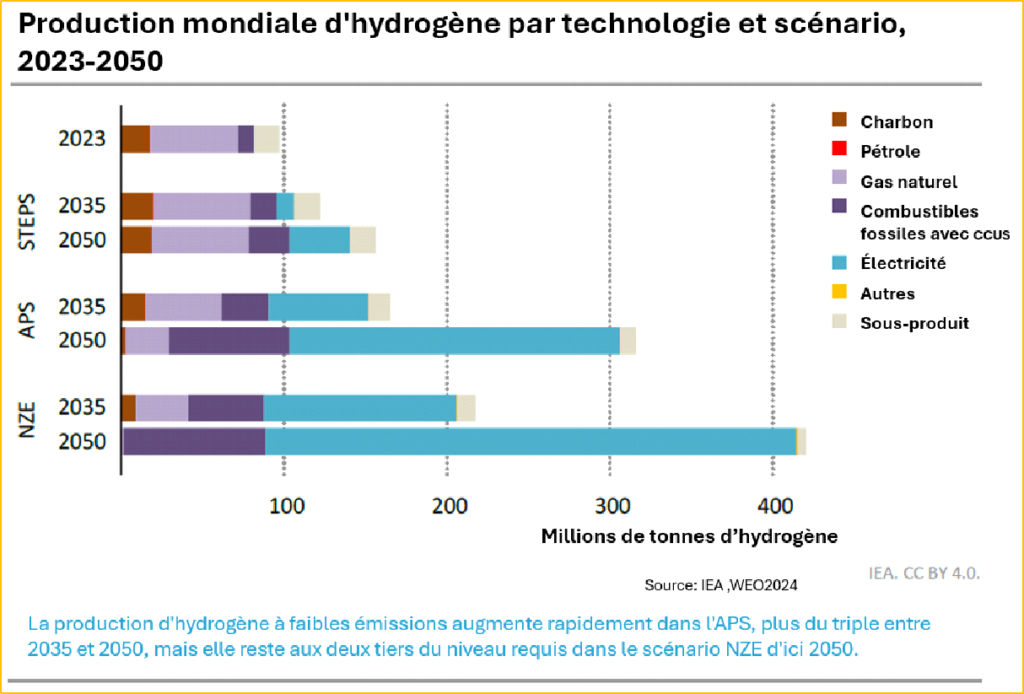

Sa production dépend aujourd’hui majoritaire des combustibles fossiles. Elle a atteint en 2023, 97 millions de tonnes (Mt) provenant principalement du gaz naturel (63%) et du charbon (20%) sans recours au CCUS (captage, stockage et utilisation du carbone). 16% tiennent de l’hydrogène dérivé.

L’hydrogène à faibles émissions produit à partir des combustibles fossiles avec recours au CCUS n’a pas atteint le million de tonnes (Mt H2). Celui produit par électrolyse, principalement en Chine, ne dépasse pas les 100 mille tonnes (Kt H2). L’AIE fait cependant part d’une accélération de la mise en place des électrolyseurs pour lesquels les capacités ajoutées en 2023 égalent pratiquement les capacités mondiales installées cumulées jusqu’en 2022. La chine qui abrite le plus grand électrolyseur du monde (260MW) est responsables de 80% de ces ajouts.

Les projections de production d’hydrogène par les projets annoncés, comprenant ceux en phase initiale de développement, pourraient atteindre 49 Mt H2 en 2030 représentant 75% de ce qui est requis pour réaliser l’objectif zéro émissions nettes d’ici 2050 (NZE2050).

En ce qui concerne les engagements annoncés (APS), l’hydrogène à faibles émissions qui serait utilisé dans l’industrie lourde, les transports, la fabrication de carburants à base d’hydrogène et la génération d’électricité, doit représenter 82% de la totalité de l’hydrogène produit dans le monde d’ici 2050. Les chiffres pour le zéro émissions nettes d’ici 2050 (NZE2050) sont 70% en 2035 et 95% en 2050.

L’hydrogène à faibles émissions est produit à partir des combustibles fossiles avec recours au CCUS pour 20% dans les scénario APS et NZE2050. Les électrolyseurs en fournissent 65% dans le scénario engagements annoncés (APS) et 80% dans celui du Zéro émissions nettes d’ici 2050 (NZE2050). Il faudra d’ici 2050, dans ces deux cas, i) installer respectivement 2 000 GW et 3 000 GW en capacités d’électrolyseurs et ii) prévoir respectivement pour 3 000 GW et 5 000 GW de puissance renouvelable installée, dont 80% de solaire photovoltaïque.

D’importantes infrastructure seront par ailleurs nécessaires pour stocker et transporter cet hydrogène et l’ammoniac qui sera produit à partir de l’hydrogène propre pour certains usages.

- Captage, utilisation et stockage du carbone

Le CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage – Captage, utilisation et stockage du carbone) est une des techniques préconisées par le GIEC pour accélérer la décarbonation de l’économie. Il est mis à contribution dans les secteurs industriels difficiles à décarboner (cimenterie, aciérie, chimie), ainsi que dans la production d’hydrogène et d’électricité à faibles émissions à partir des combustibles fossiles ou de la biomasse. Il consiste à capter le CO2 émis par ces installations, puis à le transporter pour i) le stocker dans le sous-sol afin de l’isoler de façon pérenne de l’atmosphère ou ii) l’utiliser comme ressource pour fabriquer d’autres produits (matériaux de construction, polymères, carburants de synthèse ou engrais).

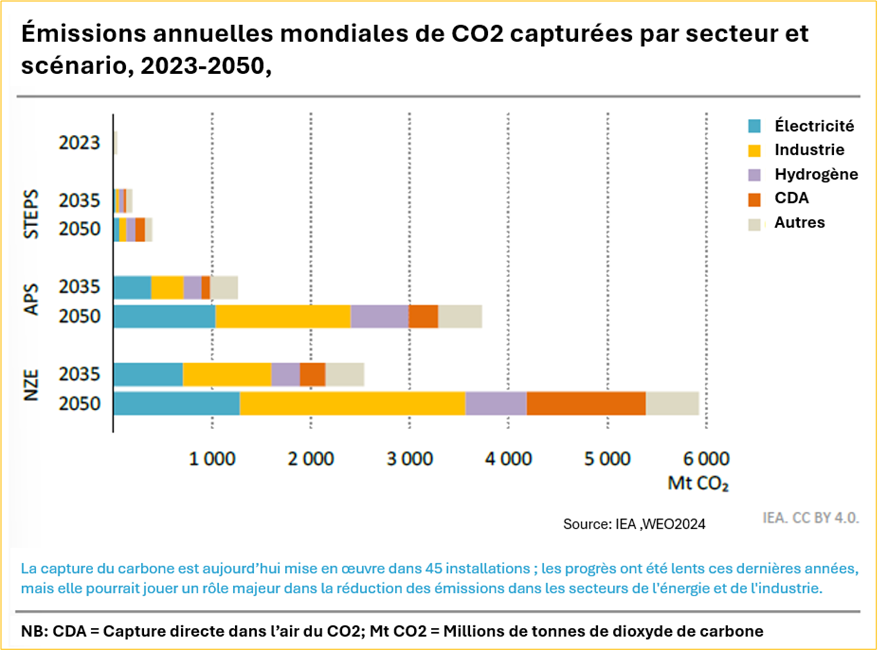

Environ 45 installations de CCUS sont actuellement opérationnelles dans le monde, pour une capacité de captage de 50Mt de CO2 par an. Plusieurs projets annoncés laissent espérer un fort potentiel de développement avec, d’ici 2030, 435 Mt de capacité de captage et 615 Mt de capacité de stockage. Ces chiffres sont à mettre en perspective avec les capacités escomptées d’ici 2035 pour réaliser les engagements annoncés (APS) et s’inscrire dans la perspective du zéro émissions nettes d’ici 2050 (NZE2050) et qui sont respectivement, pour le captage, 1 300Mt de CO2 et 2 500Mt de CO2. Pour 2050, ces chiffres sont respectivement 3750 et 5800 Mt (cf graphique ci-dessous).

De toute évidence de nouveaux projets seront nécessaires pour se rapprocher des objectifs de l’APS et du NZE2050, surtout qu’il faudra aussi tenir compte de ce que ces scénarios préconisent la mise à contribution du CCUS pour i) produire de l’hydrogène à faibles émissions (10 à 15% du total des émissions captées) et ii) capter le CO2 atmosphérique à hauteur de 1,2 Gt (20% du total des émissions captées) d’ici 2050, en ce qui concerne le NZE2050.

L’essentiel des projets annoncés d’ici 2030, les deux-tiers, concernent les économies avancées. NZE2050 préconise qu’au-delà 2035, deux-tiers des déploiements de CCUS se fassent dans les marchés émergents et les économies en développement où devraient se concentrer les industries à forte intensité énergétique.

- Conclusion

Ce bulletin est centré sur les 7 technologies clés – solaire photovoltaïque, éolien, nucléaire, véhicules électriques, pompes à chaleur, hydrogène à faibles émissions et captage du carbone – mises à contribution dans la transition vers un système énergétique neutre en carbone. Il propose une synthèse illustrée de leurs contributions respectives dans trois futurs possibles décrits par les scénarios STEPS, APS et NZE2050 mise au point par l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE).

Comme cela ressort des résultats de ces simulations, ces technologies induisent une dynamique d’évolution qui modifie sensiblement les perspectives d’émissions. Leur déploiement contribue aux trois quarts des réductions des émissions de CO2 liées à l’énergie entre 2023 et 2035 et au-delà, dans le Scénario APS. Mais, comme l’indique l’ensemble des résultats, c’est à plus grande échelle que ce déploiement doit être fait pour obtenir une baisse rapide de la demande en combustibles fossiles et, de la sorte, réaliser l’objectif zéro émissions nettes d’ici 2050.

Les mesures prises en faveur de l’efficacité énergétique, de l’électrification des usages et des changements de comportement des usagers complètent avantageusement les contributions des technologies.

D’autres mesures indirectes, comme la mise à niveau des infrastructures de transport d’électricité et de gaz sont également de première importance pour faire pleinement jouer à ces technologies leur rôle dans la transition vers la carboneutralité..

Bibliographie

- IEA, World Energy Outlook 2024, https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024

- RGN, Le nucléaire en chiffres, septembre 2025, https://www.sfen.org/rgn/le-nucleaire-en-chiffres-production-mondiale-un-record-historique-de-2-667-twh-en-2024

- Rouleur Électrique, Les voitures électriques bientôt moins chères que jamais suite à ce changement, octobre 2024, https://rouleur-electrique.fr/chute-vertigineuse-du-prix-des-batteries-les-voitures-electriques-bientot-accessibles-a-tous/

- IEA, Carbon Capture Utilisation and Storage, https://www.iea.org/energy-system/carbon-capture-utilisation-and-storage