Bulletin GSI d’Août 2025

L’avenir énergétique sera renouvelable, ou il ne sera pas.

Sibi Bonfils, GSI

- Introduction

« L’avenir énergétique sera renouvelable, ou il ne sera pas ». C’est en ces termes on ne peut plus prophétiques que ONU Info conclut le communiqué rendant compte du vibrant plaidoyer fait le 22 juillet dernier par le Secrétaire Général des Nations Unies (SG-NU) en faveur « d’une transition accélérée et équitable vers le renouvelable ». Dans ce plaidoyer, M, Guterres affirme même, haut et fort, que « les énergies fossiles sont en bout de course » et que « nous sommes à l’aube d’une ère des énergies propres ».

Ces propos inhabituels, prononcés sans ambages dans un environnement où chaque mot compte et vaut son pesant d’or, s’appuient sur des faits : les importants flux financiers vers les renouvelables au détriment des fossiles; la baisse spectaculaire des coûts de production d’électricité à partir de ces ressources, des coûts qui sont aujourd’hui les plus bas sur le marché; les millions d’emplois de qualité qu’elles ont permis de créer; la capacité de ces ressources, aujourd’hui avérée, i)d’améliorer la sécurité énergétique et la santé humaine, et ii) d’accélérer l’accès universel aux services énergétiques modernes pour les plus démunis.

Ces faits déterminants, ont été publiés récemment dans un Rapport spécial intitulé Seizing the moment of opportunity: Supercharging the new energy era of renewables, efficiency, and electrification (Saisir cette occasion : accélérer la nouvelle ère des énergies renouvelables, de l’efficacité et de l’électrification). Ce Rapport préparé par l’Équipe pour l’action climatique du Cabinet du Secrétaire général de l’ONU, a bénéficié de l’appui expert, des faits et données provenant d’éminents Organismes des Nations Unies et Organisations intergouvernementales que sont l’OIT, le FMI, l’IRENA, le CNUCED, le PNUD, le PNUE, l’OCDE, la BM, l’OMM ou l’AIE ainsi que des Universités comme Colombia aux USA.

Ce numéro du bulletin porte sur ce rapport. Il propose un aperçu illustré i) des faits marquants qui ont motivé le plaidoyer du Secrétaire général de l’ONU en faveur de la transition vers le renouvelable, ii) des opportunités et des avantages qui résulteraient de l’accélération de cette transition, et ii) des dispositions urgentes à prendre pour tirer avantage de ces opportunités à temps.

- Des faits marquants

Depuis l’adoption de l’Accord de Paris en 2015, le renforcement des politiques climatiques internationales et nationales guidées par l’objectif zéro émissions nettes d’ici 2050 a stimulé l’innovation et les investissements dans les technologies d’énergie propre, le solaire, l’éolien et le transport électrique notamment. Les Scénarios Zéro Émissions Nettes d’ici 2050 de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE – NZE2050) et de l’Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA – 1,5°C Pathway) ont défini des jalons significatifs qui ont servi et servent toujours de balises dans les processus d’innovation et les choix de nouveaux investissements énergétiques.

Les principaux déterminants de ces évolutions restent cependant le pragmatisme économique et les préoccupations en matière de sécurité, sécurité énergétique et surtout sécurité humaine. La réalité des changements climatiques attestée par les évènements météorologiques extrêmes (canicules et ouragans plus fréquents et plus violents) et leurs dommages, est plutôt parlante de ce dernier point de vue.

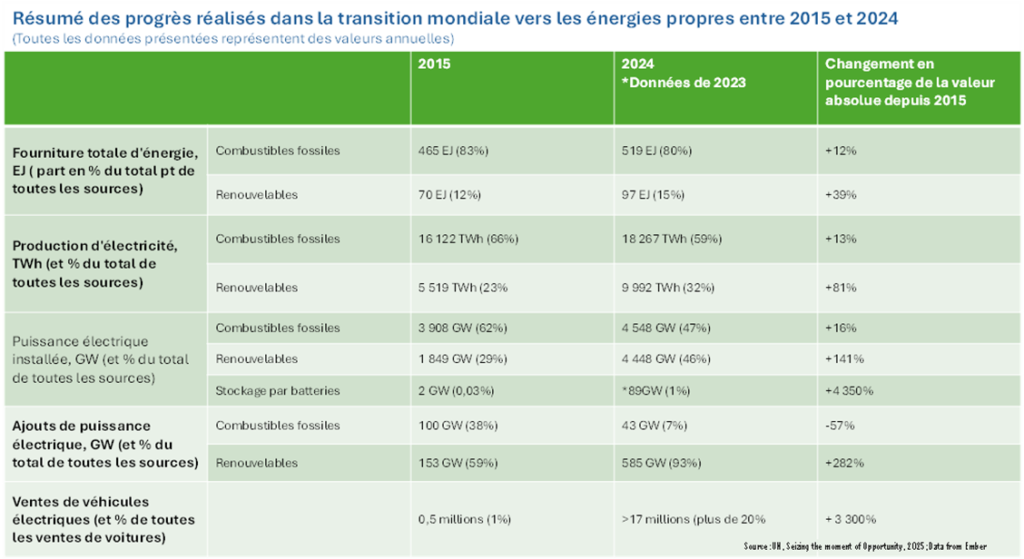

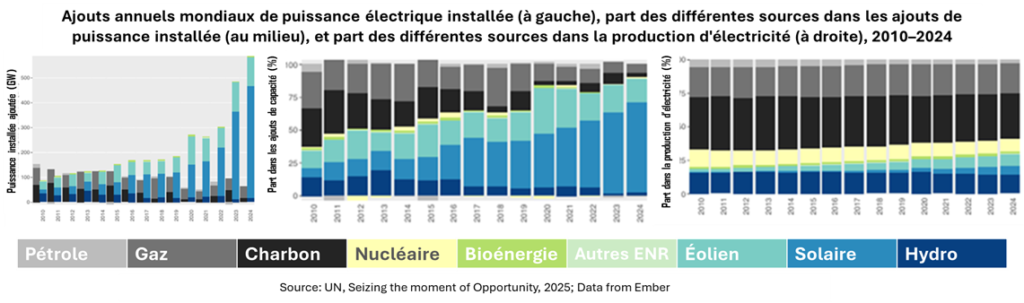

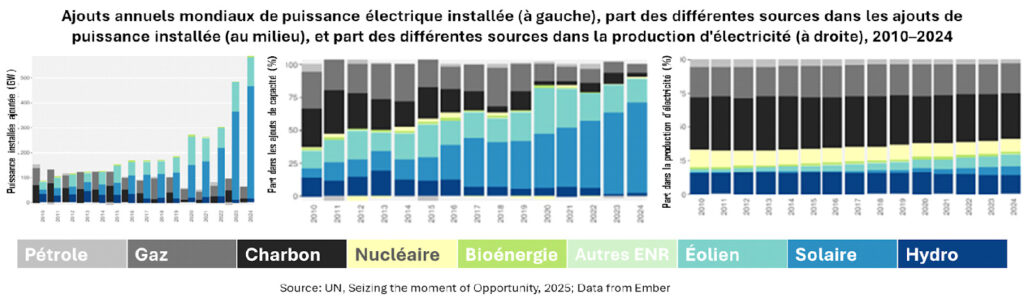

Le Rapport spécial fait part des faits marquants observés depuis l’adoption de l’Accord de Paris, lesquels montrent que la transition vers les énergies propres est plutôt bien engagée. Il rapporte ainsi qu’au cours de l’année 2024 plusieurs records concernant la transition vers ces énergies ont été battus. 92,5 % des ajouts de capacité électrique, toutes sources confondues, proviennent de ces énergies dont la part dans la production mondiale d’électricité a dépassé 40 % pour la première fois. Parallèlement, les investissements mondiaux dans la transition énergétique propre ont dépassé 2 milliards USD pour la première fois.

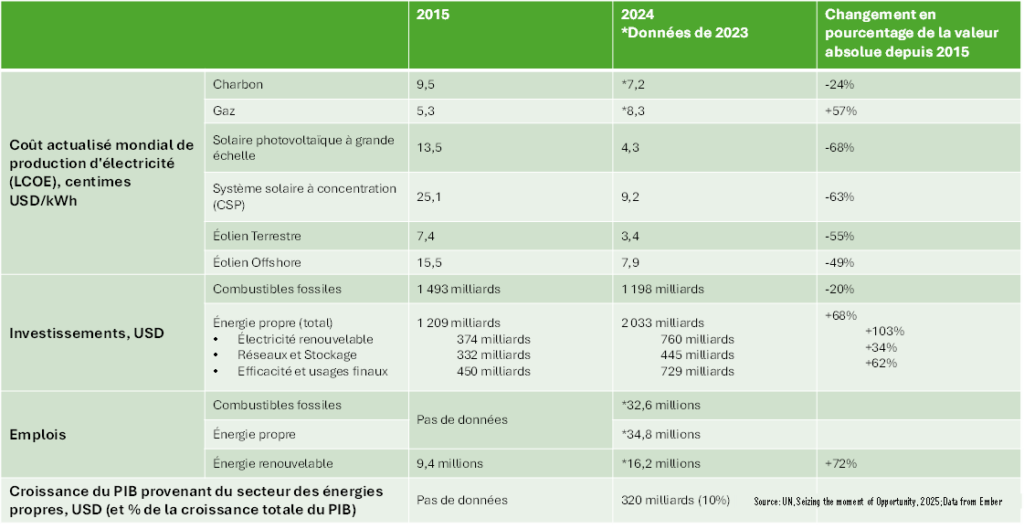

Il illustre avec un tableau récapitulatif (cf. annexe) et divers graphiques proposés ci-après, les progrès accomplis au niveau i) des coûts de l’électricité produite à partir des renouvelables, ii) du rythme et de l’échelle de déploiement de leurs technologies, iii) des flux d’investissement vers la transition propre, iv) des créations d’emplois, concluant sur v) le découplage de la croissance économique des émissions de CO2 et sur vi) la situation dans les pays en développement.

- Les technologies d’énergie renouvelable ont connu des baisses de coûts spectaculaires depuis 2010 avec l’amélioration continue des technologies, avec des chaînes d’approvisionnement concurrentielles et des économies d’échelle.

Le coût de production pondéré d’une centrale solaire de grande échelle plus de 414% fois plus élevé que celui de la centrale au fuel la moins chère en 2010 est, en 2024, de 41% moins cher, selon l’IRENA.

L’AIE a estimé pour sa part qu’en 2023, 96 % des nouvelles installations de production d’énergie solaire photovoltaïque à grande échelle et d’éoliens terrestres avaient des coûts de production inférieurs à ceux des nouvelles centrales à charbon et au gaz, tandis qu’environ 75 % des nouvelles centrales éoliennes et solaires photovoltaïques offraient une électricité moins chère que celle des installations d’énergies fossiles existantes dans le monde.

En 2022, selon l’IRENA, la parité des coûts entre renouvelables et fossiles avaient été atteinte sans subvention aux renouvelables sur la plupart des grands marchés, « la majeur partie des nouveaux projets mis en service produisant de l’électricité à des coûts inférieurs à ceux des alternatives basées sur les combustibles fossiles ». Les graphiques ci-dessous en donnent un aperçu.

- Grâce à leur compétitivité et des délais de réalisation de projet bien plus courts, l’énergie solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre connaissent une croissance spectaculaire qui dépasse constamment les prévisions, même les plus optimistes. Le fait est que les options les moins chères aujourd’hui pour la production d’électricité à grande échelle sont le solaire et l’éolien terrestre. Ils ont de surcroit les temps d’installation les plus courts.

En moyenne, indique le Rapport spécial, les délais de réalisation des projets (planification, développement et construction) pour le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre prennent de 1 à 3 ans, tandis que les centrales au charbon et au gaz peuvent prendre jusqu’à 5 ans ou plus, et les centrales nucléaires de 10 à 15 ans.

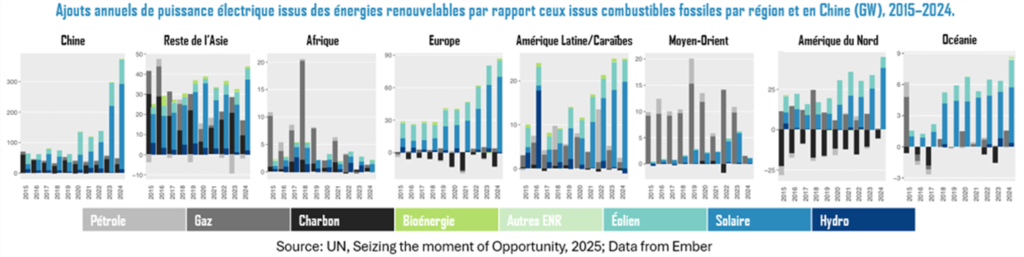

En ce qui concerne le rythme de déploiement, le graphique du milieu de la figure ci-dessous montre que chaque année, depuis 2015, plus de 50 % des ajouts de capacité électrique mondiale proviennent des énergies renouvelables, et plus de 75 % depuis 2020.

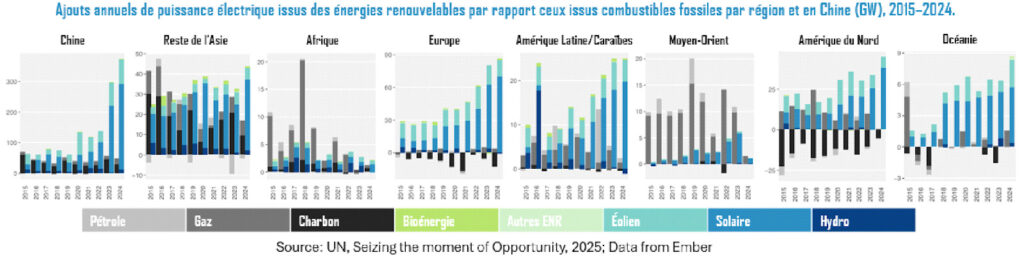

Par ailleurs, en 2024, les ajouts de puissances issus des énergies renouvelables ont dépassé ceux issus des combustibles fossiles dans toutes les régions présentées dans la figure ci-dessous, à l’exception du Moyen-Orient.

Cependant, ce déploiement rapide du solaire et de l’éolien reste concentré dans les pays développés ainsi qu’en Chine, en Inde et au Brésil. Le top 10 pour les ajouts de puissance en 2024 sont ainsi la Chine (278 GW), les États-Unis (38,3 GW), l’Inde (24,5 GW), le Brésil (15,2 GW), l’Allemagne (15,1 GW), la Turquie (8,6 GW), l’Espagne (6,7 GW), l’Italie (6,7 GW), l’Australie (5,2 GW) et la France (4,1 GW). L’Afrique accuse du retard qui peut être rapidement comblé avec les financements requis pour son énorme potentiel en énergie renouvelable, notamment le solaire dont elle « abrite 60% des meilleures ressources au monde », selon le SG-NU,

On a par ailleurs enregistré des progrès remarquables dans les technologies de soutien à l’intégration de ces sources d’énergies renouvelables variables (Solaire et éolien) aux grands réseaux électriques. Les investissements liés aux réseaux dans les technologies numériques (smart grid…) ont augmenté de plus de 50 % entre 2015 et 2022, atteignant 63 milliards de dollars. « Le marché mondial des batteries progresse également rapidement alors que la demande augmente fortement et que les prix continuent de baisser », indique le Rapport spécial. Ainsi, en 2023, 42 GW de capacité de stockage par batterie ont été ajoutés aux systèmes électriques mondiaux.

Parallèlement, les ventes de véhicules électriques (VE) ont été multipliées par plus de 33 en 2024, passant de 0,5 million d’unités (1 % de toutes les ventes de voitures) en 2015 à plus de 17 millions (au-dessus de 20 % de toutes les ventes de voitures). Ces véhicules représentent désormais presque la moitié de toutes les ventes de voitures en Chine, 20 % en Europe et plus de 10 % aux États-Unis.

Les progrès sont beaucoup moins évidents en ce qui concerne l’efficacité énergétique et l’électrification des usages. On est encore loin de l’objectif de doublement de cette efficacité prôné dans l’Agenda 2030. La part de l’électricité dans la consommation finale totale d’énergie n’a augmenté que de 18 % à 20 % de 2015 à 2023

La réalité incontournable reste aussi que les fossiles continuent de dominer dans l’approvisionnement mondial en énergie. Ils représentaient en 2024, 80% du total. La complexité et l’inertie du système énergétique existant, les progrès limités en électrification des usages et en efficacité énergétique sont autant de facteurs limitants pour les transformations escomptées. Le fait est aussi que, « les progrès réels en termes d’ajout ou de remplacement d’équipements énergétiques par de nouvelles technologies basées sur les énergies renouvelables ont jusqu’à présent été confinés à quelques secteurs (la production d’électricité et le transport léger) et régions (les économies avancées et la Chine) ».

- Aujourd’hui, pour chaque dollar investi dans les énergies fossiles, deux dollars sont investis dans la transition vers l’énergie propre. C’est en 2016 que les investissements mondiaux dans les énergies propres ont dépassé pour la première fois les investissements dans les fossiles. La différence se montait à USD 34 milliards. En 2024 cette différence se chiffre à USD 835 milliards, l’investissement total pour les renouvelables atteignant USD 2 000 milliards.

C’est le lieu d’indiquer que la diffusion des technologies propres a fortement augmenté depuis l’adoption de l’Accord de Paris, notamment grâce au commerce et aux investissements directs étranges (IDE). Ces derniers auraient triplé en 2022, en ce qui concerne les énergies propres (renouvelables, véhicules électriques et hydrogène vert principalement), atteignant jusqu’à 40% des IDE verts annoncés.

- Le secteur des énergies propres est aujourd’hui un des principaux moteurs du développement économique et de l’emploi dans de nombreux pays à travers le monde. En 2024, indique le Rapport spécial, il a représenté plus de 10 % de l’économie chinoise pour la première fois, contribuant pour 26 % à la croissance du PIB du pays. Il aurait ajouté à l’économie mondiale, l’année précédente, environ 320 milliards de dollars, représentant 10 % de la croissance du PIB mondial.

Ce secteur a créé en 2021, pour la première fois, plus d’emplois que celui des fossiles. « En 2023, les emplois dans les énergies propres ont augmenté de 1,5 million, portant le total à 34,8 millions, tandis que les emplois dans le secteur des combustibles fossiles n’ont augmenté que de 940 000 pour atteindre un total de 32,6 millions », précise le rapport spécial. 16,2 millions des emplois du secteur des énergies propres sont directement liés aux renouvelables. Ils se répartissent comme suit : 7,4 millions en Chine, 1,8 million dans l’UE, 1,6 million au Brésil, un peu plus d’un million chacun en Inde et aux États-Unis, 324 000 en Afrique et 91 000 en Océanie.

- Des signes d’un affaiblissement du lien entre les émissions de CO2 et la croissance du PIB à l’échelle mondiale sont aujourd’hui perceptibles. Entre 2023 et 2024, indique le Rapport spécial, la croissance des émissions de CO2 liées à l’énergie a ralenti à 0,8 % tandis que l’économie mondiale a crû de plus de 3 %, les technologies d’énergies propres déployées depuis 2019 ayant permis d’éviter environ 2,6 milliards de tonnes d’émissions de CO2 par an.

Ce découplage de la croissance économique des émissions de CO2 s’observe depuis 1990 dans une quarantaine de pays dont 15 non-OCDE, indique le rapport spécial. Ici et là, notamment dans les économies avancées, mais aussi en Afrique, en Eurasie, en Amérique latine et même en Chine on a vu les émissions atteindre leur pic tandis que la croissance du PIB a continué.

- Des mécanismes innovants pour soutenir des transitions énergétiques justes dans les pays en développements se multiplient dans le monde. Les Partenariats pour une Transition Énergétique Juste (JETP) lancés pour l’Afrique du Sud, l’Indonésie, le Viêt Nam et le Sénégal entre 2021 et 2023 participent des différentes plateformes nationales ayant vu le jour avec, comme objectif spécifique, l’accélération de la transition énergétique en partenariat avec un nombre sélectionné de pays en développement. C’est aussi le cas du Groupe des Partenaires Internationaux (GPI) des donateurs comprenant le Canada, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Norvège, l’UE et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (R.-U.), avec des engagements supplémentaires du secteur privé et des institutions financières publiques coordonnés par l’Alliance Financière de Glasgow pour le Net Zéro (GFANZ).

- Des opportunités et des avantages résultant de l’accélération de la transition

Comme on peut le voir dans ce qui précède, la transition vers une énergie propre a fait des progrès réels et marquants depuis l’adoption de l’Accord de Paris en 2015. Plusieurs facteurs militent en faveur d’une accélération de cette transition, « au-delà de son rôle essentiel dans la réduction rapide, profonde et soutenue des émissions de gaz à effet de serre pour minimiser les dommages climatiques et maintenir l’objectif de 1,5 °C à portée de main ». Le six avantages socio-économiques suivants tiennent de ces facteurs : la sécurité et la souveraineté énergétiques; l’abordabilité de l’énergie; l’accès à l’énergie; la résilience du système électrique; les créations d’emplois, la croissance économique et la compétitivité industrielle; ainsi que différents autres avantages socio-économiques et environnementaux. Ces différents avantages sont brièvement présentés ci-après.

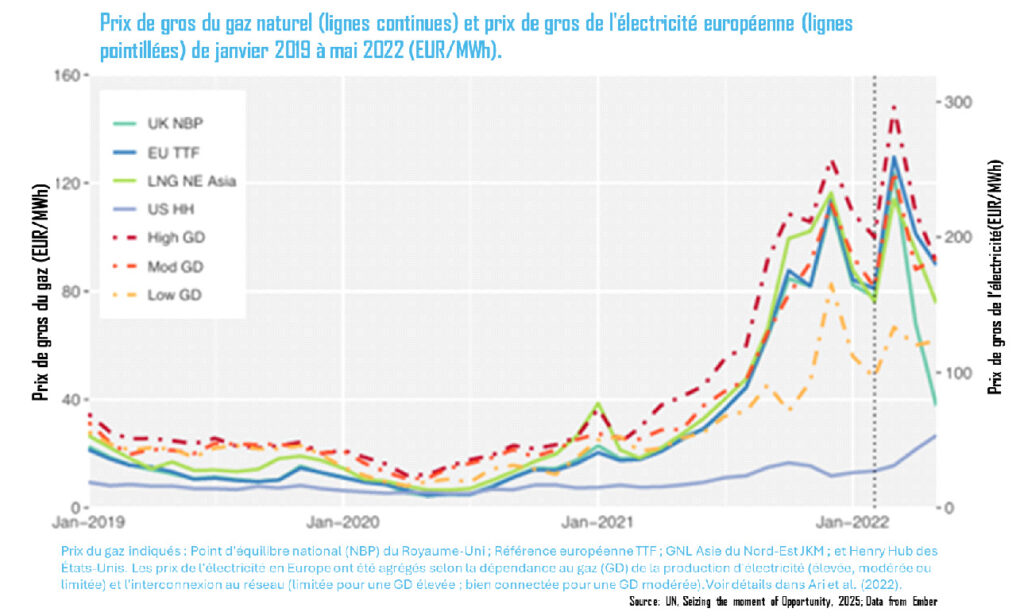

- La sécurité et la souveraineté énergétiques des pays fortement dépendants des combustibles importés sont à la merci de la volatilité des prix, des interruptions d’approvisionnement et des tensions géopolitiques dont ces combustibles pâtissent régulièrement. Les effets dévastateurs de la crise ukrainienne sur les prix du pétrole, du gaz et surtout de l’électricité sont encore visibles en Europe (voir figure ci-dessous). « Le prix du gaz naturel, et par conséquent, les prix de l’électricité sur certains marchés ont atteint des niveaux records, tandis que ceux du pétrole se hissait à leur plus haut niveau depuis 2008. Cela a directement augmenté les coûts de chauffage, de climatisation, d’éclairage et de mobilité, et indirectement fait grimper les coûts d’autres biens et services tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales, exacerbant la crise du coût de la vie en 2022 », indique le rapport spécial. L’AIE a ainsi estimé qu’en 2022, les consommateurs du monde entier ont dépensé en moyenne 1 200 USD par personne en factures d’énergie, soit 20 % de plus que la moyenne des cinq dernières années

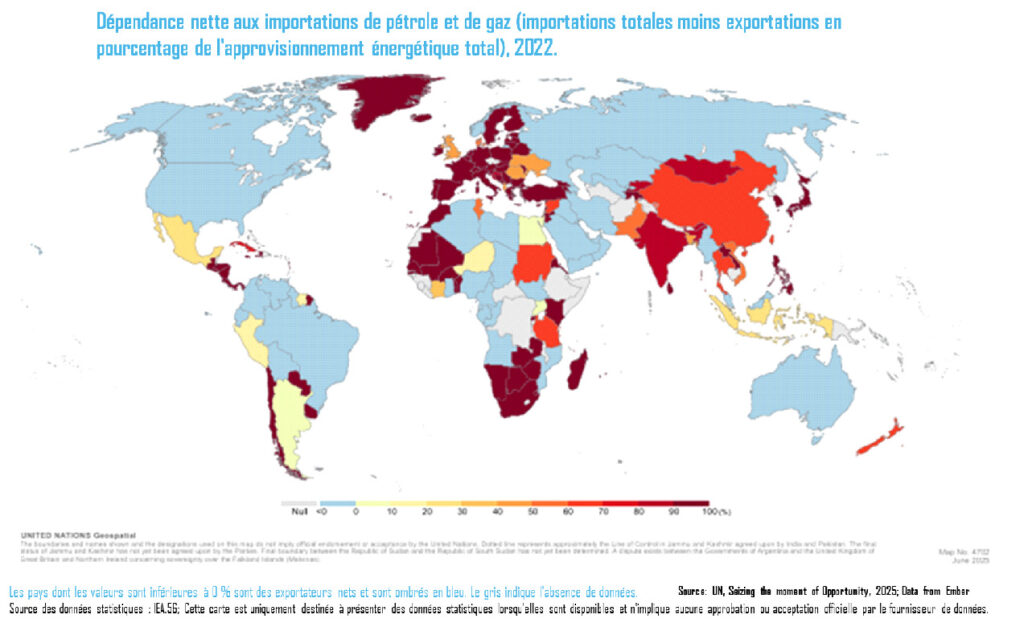

Aujourd’hui, indique le Rapport spécial, environ 74 % de la population mondiale vit dans des pays qui sont des importateurs nets de charbon, de pétrole et de gaz, et une personne sur quatre vit dans des pays qui dépensent au moins 5 % de leur PIB annuel pour les importations de combustibles fossiles, comme on peut le voir dans la figure ci-dessous.

Pour ces pays et ces populations, la transition vers le renouvelable reste la clé d’une souveraineté énergétique réelle et d’une autonomie nouvelle, selon le SG-NU. Car indique-t-il, « la lumière du soleil n’est pas sujette aux flambées de prix. Le vent ne peut être soumis à aucun embargo ».

- Les renouvelables ont désormais le potentiel qu’il pour réussir l’abordabilité de l’énergie aux différents niveaux. Ils sont maintenant presque toujours l’option la moins coûteuse pour la production d’électricité, rappelle le Rapport spécial, ajoutant que d’autres technologies propres telles que les véhicules électriques et les appareils électroménagers efficaces entraînent généralement des économies d’argent sur leur durée de vie, même si leurs coûts d’acquisition sont plus élevés. Il souligne par ailleurs qu’en fait « la pression croissante sur le coût de la vie aujourd’hui découle en partie de notre dépendance continue aux combustibles fossiles — i) directement par le biais de leurs prix volatils et de leur impact sur les prix des marchandises ainsi que le coût élevé de maintien des subventions aux combustibles fossiles, et ii) indirectement par le coût croissant des catastrophes climatiques et des perturbations alimentées par les combustibles fossiles ».

Comme on peut le voir sur la figure ci-dessous tirée d’une étude de l’IRENA, le déploiement des énergies renouvelables depuis 2000 a permis d’économiser cumulativement environ 409 milliards de dollars US en coûts de combustibles fossiles pour le secteur électrique à lui tout seul, les plus importantes économies ayant eu lieu en Asie, suivies par l’Europe et l’Amérique du Sud.

« Alors que l’importation de combustibles fossiles implique une dépense récurrente, l’importation de technologies renouvelables est un investissement unique, indique l’IRENA, précisant qu’aux prix de 2024, l’importation de 1 GW de panneaux solaires pourrait entraîner des économies équivalentes à 30 ans de coûts d’importation de gaz sur la durée de vie moyenne de 30 ans des panneaux solaires ».

Autrement dit, l’accélération de la transition vers l’énergie propre, et notamment vers les renouvelables, a le potentiel requis pour améliorer l’abordabilité de l’énergie.

- L’accès universel à l’électricité et à la cuisson propre ne sera possible qu’en tirant avantage du déploiement plus rapide des énergies renouvelables distribuées. C’est ce qui ressort, en ce qui concerne l’accès à l’électricité, du rapport conjoint de l’AIE, de l’IRENA, de l’ONU, de la BM et de l’OMS, suggérant une combinaison de solutions de réseau, de mini-réseaux et de systèmes hors réseau autonomes mettant à contribution ces énergies, en particulier dans les zones rurales difficilement accessibles « où huit personnes sur dix n’ont pas accès à l’électricité ». C’est aussi ce que suggèrent l’OIT, l’IRENA et le PNUE soulignant pour leur part, l’importance de se concentrer davantage sur des solutions de cuisson propres basées sur les énergies renouvelables plutôt que sur celles utilisant les combustibles fossiles.

Aujourd’hui, plus de 666 millions de personnes (8% de la population mondiale) n’ont toujours pas accès à l’électricité. Elles sont de l’ordre de 2,1 milliards (26 %) en ce qui concerne l’accès à la cuisson propre.

Dans les Scénarios zéro émissions nette d’ici 2050 d’IRENA et de l’AIE et dans les Rapports sur le climat et le développement des pays (CCDR) que développe la Banque Mondiale, les énergies propres, les renouvelables notamment, jouent un rôle déterminant dans la réalisation de l’ODD7, Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable

- Les renouvelables ont un potentiel inhérent pour offrir plus de résilience face à l’augmentation des événements météorologiques extrêmes et des chocs extérieurs. Les systèmes énergétiques sont aujourd’hui mis à rude épreuve avec les extrêmes climatiques et les tensions géopolitiques répétées, des infrastructures vieillissantes réduisant par ailleurs leur capacité de retour à l’équilibre.

L’intégration des renouvelables dans ces systèmes avec la gouvernance et les travaux de réhabilitation requis tendrait à en renforcer la résilience. En 2023, indique le Rapport spécial, les parts des énergies renouvelables variables dans le mix électrique du Danemark, de l’Allemagne et des États-Unis étaient respectivement de 68 %, 44 % et 22 %, et leurs temps de coupure moyens étaient d’environ 30, 13 et 366 minutes respectivement par consommateur.

Par ailleurs, indique-t-il, « les systèmes énergétiques décentralisés et diversifiés basés sur les énergies renouvelables, avec des dispositifs de stockage d’énergie idoines, ont un potentiel inhérent pour offrir plus de résilience face à l’augmentation des événements météorologiques extrêmes ». Ils ont, de surcroît, le potentiel d’isoler la production d’électricité des chocs externes (fluctuations des prix des fossiles, perturbations des chaînes d’approvisionnement…).

- L’adoption des énergies renouvelables et les améliorations de l’efficacité énergétique, combinées à des politiques de progrès, peuvent entraîner des gains nets en matière d’emplois et de PIB à mesure que la transition progresse. C’est ce qui ressort des projections d’IRENA, de l’AIE ou de la Banque Mondiale, dans la perspective de la transition vers le zéro émissions nettes. L’IRENA projette ainsi une augmentation annuelle moyenne du PIB de 1,3% pour les pays du G20, avec respectivement 1,3 % pour le Brésil, 2,8 % pour l’Inde, 6,0 % pour la Chine et 8,3 % pour l’Afrique du Sud. Les projections vont de 5,4 à 15,3 % pour différentes régions d’Afrique et sont de 2,6 % pour l’Asie du Sud-Est.

Dans le cas particulier du secteur des énergies renouvelables, environ 40 millions d’emplois directs seraient créés dans le monde. L’énergie solaire représenterait près de 66 % des emplois liés aux énergies renouvelables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), 52 % en Asie, 38 % en Europe, 32 % en Amérique du Nord et en Afrique.

L’équilibre du genre va être positivement affecté. Les femmes qui représentaient en 2023 39% de la main-d’œuvre mondiale, n’atteignaient pas 20 % de la main-d’œuvre de l’industrie énergétique en 2023. Ce dernier chiffre est cependant de 32% dans le cas particulier des renouvelables contre 22% en ce qui concerne l’industrie pétrolière et gazière. L’IRENA rapporte ainsi que l’énergie solaire photovoltaïque décentralisée emploie 41 % de femmes au Kenya, 37 % en Éthiopie, 35 % au Nigéria et 28 % en Ouganda.

- Des avantages socio-économiques et environnementaux additionnels comme la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la qualité de l’air et de la santé, ainsi que le renforcement du développement économique, plaident aussi en faveur de l’accélération de la transition vers l’abandon des combustibles fossiles. Une étude de l’IRENA citée par le Rapport spécial montre que cet abandon « pourrait entraîner une augmentation de 6,4 % du PIB, de 3,5 % des emplois dans l’ensemble de l’économie et une hausse de 25,4 % du bien-être social en Afrique, d’ici 2050 », ces chiffres étant respectivement de 3,4%, 1% et 10,9% pour l’Asie du Sud-Est.

Cette étude montre aussi que l’abandon des fossiles permettraient d’améliorer notablement la qualité de l’air et la santé humaine avec la disparition des polluants libérés à chaque étape de leur cycle de vie, de l’exploration et de l’extraction jusqu’à la combustion finale. Les maladies respiratoires, cardiaques et neurologiques, les risques de cancer et de complications pendant la grossesse dont ils sont responsables, diminueraient. On leur impute 82% (5 millions par an) des décès prématurés et 3,3% (2 900 milliard en 2018) de perte du PIB mondial, qui pourraient aussi être résorbés.

Une étude de l’OCDE et du PNUD, citée par le Rapport spécial, montre que l’accélération de la transition permettrait, d’ici 2040, de réduire de 30% les importation de combustibles fossiles vers les pays à revenus élevés et de 17% en ce qui concerne les pays à faibles revenus. Ce qui, en diminuant leur exposition à la volatilité des prix des fossiles et aux tensions géopolitiques, stabiliserait les prix des biens et services à l’interne et améliorerait leur sécurité énergétique. L’étude suggère par ailleurs que des investissement complémentaires en faveur de la sécurité alimentaire, de l’accès aux services de base et des réformes de gouvernance permettaient à « neuf pays à faible développement humain sur dix d’améliorer considérablement leur développement d’ici 2050, sortant 175 millions de personnes supplémentaires de l’extrême pauvreté tout en renforçant la résilience et l’équité énergétique ».

- Des dispositions à prendre de toute urgence pour tirer avantage de ces opportunités

Les faits marquants rapportés ci-avant soulignent la baisse spectaculaire des coûts des renouvelables et leur potentiel considérable de déploiement permettant de construire et mettre en œuvre à l’échelle requise, des politiques, des cadres institutionnels et des infrastructures dont le monde a besoin pour i) réussir la transition vers l’abandon des combustibles fossiles et ii) engranger les immenses bénéfices économiques, climatiques et de développement durable qui en résulteraient.

Plusieurs défis, risques et obstacles doivent cependant être relevés et surmontés, souvent de toute urgence, pour tirer avantage de ces opportunités. Ils ont été nommés dans la section 4 du Rapport spécial, lequel a identifié six domaines prioritaires dans lesquels la communauté internationale doit intervenir pour accélérer l’avènement de la nouvelle ère énergétique alimentée par les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’électrification des usages.

La section 5 du rapport propose six axes prioritaires pour cette intervention qui sont : i) Assurer la cohérence, la clarté et la certitude des politiques, ii) Investir dans les infrastructures qu’il faut pour mettre le système énergétique à niveau, face aux défis du XXIe siècle, iii) Répondre aux nouvelles demandes d’électricité avec les énergies renouvelables, notamment pour les secteurs en croissance rapide comme les grandes entreprises de technologies, et en particulier pour l’IA et les Centres de donnée, iv) Placer l’humain et l’équité au cœur de la transition qui doit être juste pour favoriser un développement économique inclusif, v) Accélérer la transition en accroissant la coopération en matière de commerce et d’investissement, vi) Démanteler les barrières structurelles limitant la mobilisation du financement de la transition pour les pays en développement. Pour chacun de ces axes, le Rapport spécial propose, des pistes d’action dont quelques-unes sont présentées ci-après.

- Les gouvernements devraient aligner les politiques, les incitations et les ressources pour tirer parti des avantages de l’économie des énergies renouvelables en cours d’émergence. Ils devraient :

- Se doter d’une feuille de route pour la transition énergétique vers les renouvelables,

- Profiter de la prochaine génération des CDN pour se donnes des priorités et des objectifs concrets et quantifiables en matière de transition,

- Créer un environnement domestique attractif pour les investissements dans les énergies renouvelables,

- Mettre fin aux subventions nationales pour les combustibles fossiles et

- En finir avec le financement public des projets internationaux de combustibles fossiles en réorientant les ressources vers une transition énergétique juste;

- L’augmentation des puissances installées renouvelables doit être soutenue par des développements parallèles dans les infrastructures de réseau et de stockage modernes et flexibles afin d’accroître rapidement la part des énergies renouvelables dans la production totale d’électricité (60-70% d’ici 2030 et 80% d’ici 2035). Il faudra, pour cela :

- Donner la priorité aux investissements dans le stockage d’énergie (1 500 GW d’ici 2030), les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’expansion, la modernisation et la flexibilité des réseaux (accroître l’investissement dans les réseaux de transport et les interconnexions régionales), notamment en tirant parti des technologies numériques;

- Accélérer les améliorations de l’efficacité énergétique et l’électrification de tous les secteurs d’utilisation finale, bâtiments, transports et industrie.

- Répondre aux nouvelles demandes d’électricité avec les énergies renouvelables, en particulier pour les secteurs en rapide croissance comme les grandes entreprises technologiques, notamment pour l’IA et les Centres de données. Il faut en effet savoir tirer avantage de ce que « les renouvelables sont désormais l’option la moins chère et la plus rapide à mettre en œuvre pour les nouvelles centrales électrique », avec 92,5 % des ajouts de capacité électrique mondiale et 74 % de la croissance de la production mondiale d’électricité en 2024.

- Les gouvernements devraient s’efforcer de satisfaire toute nouvelle demande d’électricité avec les énergies renouvelables;

- Les grandes entreprises technologiques devraient s’engager à alimenter leurs opérations avec 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2030.

- Placer l’humain et l’équité au cœur de la transition énergétique pour qu’elle soit juste et favorise un développement économique inclusif. Tout doit être mis en œuvre pour :

- Offrir un accès universel à l’électricité et à la cuisson propres pour tous d’ici 2030 grâce à une combinaison de solutions basées sur les énergies renouvelables en réseau, en mini-réseau et hors réseau;

- Faire en sorte que l’énergie soit abordable, en termes de prix et de disponibilité. Les baisses de coûts résultant de l’adoption généralisé des renouvelables pourront être mises à profit;

- Assurer une transition juste pour les travailleurs et les communautés affectés par la transition en renforçant les mesures de protection sociale, en offrant des formations et des opportunités de reconversion, et en engageant tous les acteurs concernés à travers des dialogues et des consultations inclusifs;

- Créer et développer des accès à l’enseignement et à la formation techniques et professionnels dans le secteur des énergies propres pour les femmes, les jeunes, les minorités et les autres groupes marginalisés et vulnérables.

- Reconnaître i) que la dépendance actuelle des pays des combustibles fossiles et leur capacité à s’en affranchir varient considérablement, et ii) que de ce fait, les pays suivront des trajectoires de transition différentes. On encouragera les pays dotés de capacités plus élevées à accélérer leur transition, tout en soutenant les pays en développement à faible capacité et à forte dépendance;

- Appliquer les sept principes directeurs et mettre en œuvre les cinq recommandations concrètes du Groupe de haut niveau des Nations Unies sur les minéraux essentiels à la transition énergétique tout au long de la chaîne de valeur de ces minéraux.

- Accélérer la transition en accroissant la coopération en matière de commerce et d’investissement. Les gouvernements devraient concevoir leurs politiques commerciales et leurs accords d’investissement dans le but de stimuler la transition énergétique. Ils devraient notamment :

- Accroître la diversification, la résilience et la sécurité des chaînes d’approvisionnement mondiales en énergie propre, notamment en élargissant les possibilités de participation des pays en développement;

- Renforcer les échanges commerciaux et les investissements dans les technologies d’énergies propres en abaissant les droits de douane et autres obstacles sur les produits y relatifs, et grâce à de nouveaux modèles de coopération bilatérale et plurilatérale, la collaboration Sud-Sud notamment;

- Accélérer le remplacement et la modernisation des traités d’investissement pour mieux s’aligner sur les impératifs climatiques et de développement durable, et surtout réduire les contraintes politiques freinant une industrialisation fondée sur les énergies propres.

- Mobiliser les fonds nécessaires pour la transition vers les énergies propres dans les pays en développement. Il faudra pour cela i) éliminer les obstacles persistants et systémiques dans l’architecture financière internationale, ii) démystifier les risques perçus et iii) prendre en compte les risques réels, permettant ainsi de réduire le coût du capital tant pour le financement par emprunt que par fonds propres. Les pistes de solutions proposées sont entre autres :

- Élargir les capacités des banques de développement multilatérales, régionales et nationales dans le soutien des transitions énergétiques justes, notamment en augmentant le financement concessionnel, en renforçant les outils d’amélioration de crédit, en augmentant les prêts en monnaie locale et la couverture des risques, en développant les capacités et l’assistance technique;

- Tirer parti des mécanismes innovants de réduction et de partage des risques pour mobiliser des financements privés à grande échelle, dans le cas particulier des projets d’énergie renouvelable et d’infrastructure de réseau pour lesquels les coûts initiaux sont élevés et les retours sur investissement lents. Les institutions financières de développement (DFI) devraient accroître leur soutien à de tels projets, prendre plus de risques et éviter de décourager les investissements privés;

- Collaborer avec les agences de notation pour mettre à jour leurs méthodologies dans le but de i) réduire l’écart entre les risques réels et les risques perçus découlant de biais subjectifs et ii) tenir compte des perspectives de croissance économique des pays en développement pour accélérer la transition vers les énergies propres;

- Travailler avec les bailleurs de fonds (nationaux et internationaux) pour mieux distinguer les risques réels des risques perçus quand on investit dans les pays en développement à fort potentiel en ressources renouvelables, notamment en améliorant la compréhension des technologies d’énergie propre pour que le risque soit correctement évalué;

- Créer des mécanismes de financement monétaire à long terme grâce au développement des marchés financiers nationaux. Exploiter les modèles qui ont fait leurs preuves dans les pays émergents et en développement (comme les services bancaires mobiles) en collaborant avec les institutions financières nationales pour développer des capacités de prêt vert.

- Mettre en place des structures robustes de préparation et de développement de projets. Collaborer avec des prestataires d’assistance technique pour mettre en place des structures dédiées qui permettent aux projets d’énergie propre d’atteindre des normes de financement idoines avant de les présenter aux investisseurs.

- Conclusion

Ce numéro du bulletin porte sur le rapport Seizing the moment of opportunity: Supercharging the new energy era of renewables, efficiency, and electrification publié en juin dernier par l’Équipe pour l’action climatique du Cabinet du Secrétaire général de l’ONU. Ce rapport propose un aperçu illustré i) des faits marquants qui ont motivé le plaidoyer du Secrétaire général de l’ONU en faveur de la transition vers le renouvelable, ii) des opportunités et des avantages qui résulteraient de l’accélération de cette transition, et ii) des dispositions urgentes à prendre pour tirer avantage de ces opportunités à temps. En voici quelques aperçus

Au niveau des fait marquants, le Rapport spécial indique qu’au cours de l’année 2024 plusieurs records concernant la transition vers les énergies propres ont été battus. 92,5 % des ajouts de capacité électrique, toutes sources confondues, proviennent de ces énergies dont la part dans la production mondiale d’électricité a dépassé 40 % pour la première fois; parallèlement, les investissements mondiaux dans la transition ont dépassé 2 milliards USD pour la première fois; et, pour chaque dollar investi aujourd’hui dans les énergies fossiles, deux dollars sont investis dans la transition vers les énergies propres.

Ces énergies procurent une série d’avantages socio-économiques qui militent en faveur d’une accélérations de la transition. Le Rapport spécial cite la sécurité et la souveraineté énergétiques; l’abordabilité de l’énergie; l’accès à l’énergie; la résilience du système électrique; les créations d’emplois, la croissance économique et la compétitivité industrielle; ainsi que différents autres avantages socio-économiques et environnementaux comme la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la qualité de l’air et de la santé humaine.

Le rapport spécial propose à la Communauté internationale six axes prioritaires d’intervention pour saisir ces opportunités, à savoir : i) Assurer la cohérence, la clarté et la certitude des politiques, ii) Investir dans les infrastructures qu’il faut pour mettre le système énergétique à niveau, face aux défis du XXIe siècle, iii) Répondre aux nouvelles demandes d’électricité avec les énergies renouvelables, notamment pour les secteurs en croissance rapide comme les grandes entreprises de technologies, et en particulier pour l’IA et les Centres de donnée, iv) Placer l’humain et l’équité au cœur de la transition qui doit être juste pour favoriser un développement économique inclusif, v) Accélérer la transition en accroissant la coopération en matière de commerce et d’investissement, vi) Démanteler les barrières structurelles limitant la mobilisation du financement de la transition pour les pays en développement.

Aujourd’hui, indique le Rapport spécial, environ 74 % de la population mondiale vit dans des pays qui sont des importateurs nets de charbon, de pétrole et de gaz, et une personne sur quatre vit dans des pays qui dépensent au moins 5 % de leur PIB annuel pour les importations de ces combustibles à la merci de la volatilité des prix, des interruptions d’approvisionnement et des tensions géopolitiques. Pour ces pays et ces populations, « la transition vers le renouvelable est la clé d’une souveraineté énergétique réelle et d’une autonomie nouvelle », selon le Secrétaire Général des Nations Unies. Car indique-t-il, « la lumière du soleil n’est pas sujette aux flambées des prix. Le vent ne peut être soumis à aucun embargo ».

Bibliographie

Nations Unies, L’énergie fossile est morte. Vive l’énergie renouvelable! ONU Info, 22 juillet 2025, https://news.un.org/fr/story/2025/07/1157166

Antonio Guterres, SG ONU, Un moment décisif pour accélérer l’ère des énergies propres, 22 juillet 2025, https://www.un.org/sg/fr/content/sg/statement/2025-07-22/secretary-generals-remarks-climate-action-moment-of-opportunity-supercharging-the-clean-energy-age-delivered-scroll-down-for-all-french

United Nations. Seizing the moment of opportunity: Supercharging the new energy era of renewables, efficiency, and electrification, New York. (2025). https://www.un.org/en/climatechange/moment-opportunity-2025

Organisation internationale du Travail (OIT); Fonds monétaire international (FMI) ; Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA); Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD); Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE); Banque Mondiale (BM); Organisation météorologique mondiale (OMM); Agence Internationale de l’Énergie (AIE).

IEA, Net Zero Roadmap, a Global pathway to Keep the 1,5°C Goal in Reach, 2023 Update, https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-0c-goal-in-reach

IRENA, World Energy Transitions Outlook2024, 1,5°C Pathway, 2024, IRENA_World_energy_transitions_outlook_2024.pdf

Annexe